Non potevano mancare nel corredo dell’imperatrice anelli semplici, ma al tempo stesso molto eleganti come quelli che furono rinvenuti il giorno della prima ricognizione delle tombe reali.

Purtroppo, però, due dei cinque anelli, inizialmente citati dalle fonti, non sono più stati trovati; non sappiamo se sono andati distrutti o se qualche appassionato collezionista dell’Ottocento, giunto in Sicilia dopo l’accurata edizione del Daniele per studiare questi reperti, riuscì a portar via qualcosa come nel caso del manto di Enrico VI.

Le fonti sono concordi nel rilevare cinque anelli; queste, infatti, sono le parole della trascrizione manoscritta tardo-seicentesca dell’atto a cura dell’Inveges: "cinco anelli d’oro con cinco petri pretiusi", (cfr. Inveges, ms. sec. XVII, Qq H 137, f. 376 v); la stessa notizia riporta il transunto cinquecentesco desunto dallo stesso atto: "quinque anuli aurei cum lapidibus pretiosi"(cfr. Repertorium, ms. sec XVI , Qq D 41, f. 71v e Archivio Comunale di Palermo, vol. 1540/2 A 16, f. s. n. rep. n. 1232).

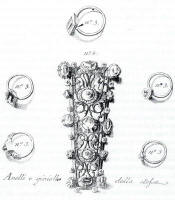

Preziosa

è la riproduzione di questi monili, eseguita

dal Daniele nel 1784 , in una delle tavole che accompagnano le sue

pubblicazioni, e la rilevazione a grandezza naturale compiuta dal Manganaro

nel 1791.

Preziosa

è la riproduzione di questi monili, eseguita

dal Daniele nel 1784 , in una delle tavole che accompagnano le sue

pubblicazioni, e la rilevazione a grandezza naturale compiuta dal Manganaro

nel 1791.

Sono talmente fedeli che permettono una chiara individuazione degli anelli ancora conservati, e di quelli scomparsi.

Affatto insolita è la presenza di anelli nei corredi funerari; tanto che uno fu ritrovato anche nella mano destra di Federico II, e un altro nella mano della donna ritrovata insieme all’imperatore or ora citato.

La letteratura specialistica si è poco occupata degli anelli oggi esposti nella camera del tesoro, fatta eccezione per una riproduzione del Bock (cfr. F. Bock, Die kleinodien des…, 1864, p. 164) e una breve notazione del Deèr (cfr. Deèr, Der Kaiserornat Friedrichs…, 1952, p. 65) su due di essi.

Il primo anello (vd. a ), in oro rossastro è adornato da uno smeraldo rettangolare a superficie arrotondata, racchiuso in un castone profondo trapezoidale ad orlo ribattuto.

Questo tipo di incastonatura si trova anche nella corona della regina Costanza, anche se, come evidenzia il Deèr (cfr. ibidem), è una tecnica poco usuale nel laboratorio reale siciliano.

Più caratteristica di questo laboratorio è, invece, l’incastonatura ad uncino che troviamo nel secondo anello (vd. g ); anch’esso di oro rossastro, è adornato da una pietra azzurro-viola che viene tenuta, oltre che dal ripiegamento dello stesso orlo, anche da uncini posti al centro di ogni lato. Tecnica usata anche nella suddetta corona, per le pietre più piccole che si trovano negli spicchi triangolari della calotta; a testimonianza del fatto che il corredo venne effettuato tutto nello stesso laboratorio.

L’Heuser (cfr. H. J. Heuser, Oberrheinische Gold im…, 1974, pp. 19-20) nota che il gusto per l’esibizione dell’altezza dell’incastonatura sia tipico degli orafi siciliani , rilevandone la peculiare presenza anche nei castoni dell’Onice di Sciaffusa. La tradizione nordica preferisce, infatti, incastonature più compatte e l’attacco ai lati è quasi allo stesso piano della pietra. Questo particolare gusto per l’esibizione materica, rilevabile anche in quelle ornamentazioni della corona che sono sicuramente originarie e non ascrivibili ai successivi rimaneggiamenti (cfr. C. Guastella, Gli anelli di Costanza…, in Federico e la…, 1995, p. 86), è un’ulteriore conferma della loro appartenenza ai laboratori siciliani che operarono fra il secondo e il terzo decennio del XIII secolo; testimoniando anche una continua evoluzione dell’oreficeria normanna rispetto a quella sveva.

Il terzo anello (vd. b ) viene adornato da un rubino rosa di forma irregolare, trattenuto da un castone ad orlo ribattuto. Sia la sagoma che il bordo del castone riproducono l’anello raffigurato in alto a destra nella tavola del Manganaro; diversa è, però, la lavorazione dell’anulare in filo di filigrana sottile, tipica dei laboratori reali siciliani.

Secondo l’Heuser l’ornamentazione a filo di fogliette accostate, che si trova in questo anello, è consueta in oreficerie certamente appartenute al tesoro reale svevo, come la corona conservata nel Museo Nazionale di Stoccolma e donata da Federico alle spoglie di Santa Elisabetta, dove contorna la montatura dei castoni (cfr. H. J. Heuser, Oberrheinische Gold im…, 1974, pp. 19-21 e figg. 57-68). In Sicilia si ritrova nel Reliquiario della Sacra Spina e in quello del Santo Sangue, entrambi nel tesoro del Duomo di Monreale (cfr. C. Guastella, Gli anelli di Costanza…, in Federico e la…, 1995, p. 87).